デジタルカメラが主流になった現在でも、未だ根強い人気を誇るフィルムカメラ。

フィルムならではの独特の質感や、現像するまで写真が見られないアナログ感はデジカメにはない魅力ですよね。

実はこの記事を書いている私は、大学時代に写真部に所属し、フィルムカメラに熱中した人間でした。一晩中暗室にこもって作品を仕上げる…なんてこともしばしば。そこで今回は、当時の経験談を交えつつ、フィルムカメラの魅力や基礎知識をご紹介します。

デジタルカメラしか触ったことがない…という方も、ぜひ一度フィルムカメラに挑戦してみませんか?

フィルムカメラとは

フィルムカメラとは、その名の通りフィルムを使って撮影をするカメラのことです。

レンズとフィルムが一体化した「写ルンです」のような使い捨てカメラから、本格的な一眼レフカメラまで多くの種類があり、目的や楽しみ方によって使い分けることができます。ただ、現在はフィルムカメラを製造しているメーカーはほとんどなく、基本的には中古で手に入れることになります。

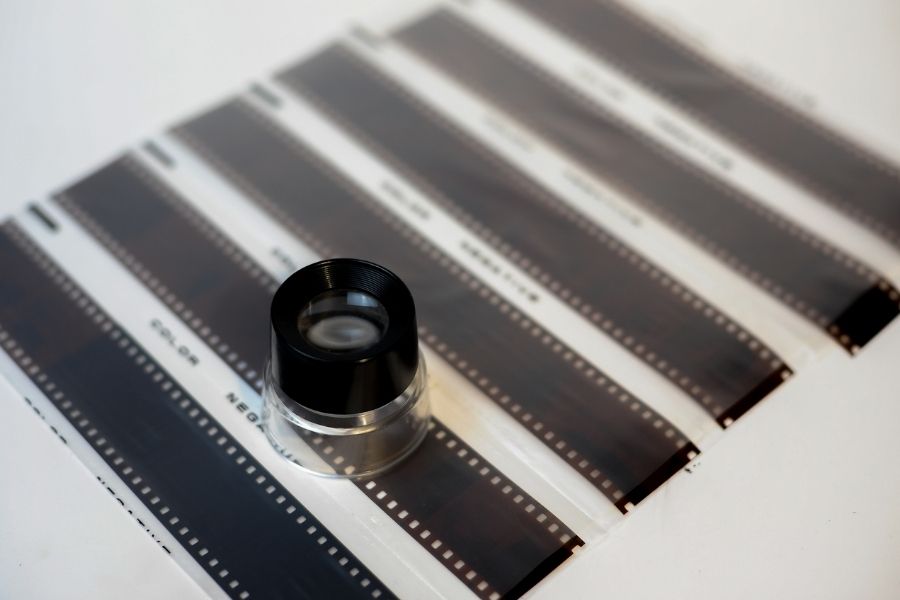

フィルムはデジタルカメラにおけるメモリ(メディア)です。表面に感光材と呼ばれる化学物質が塗られており、光が当たると化学反応を起こし、フィルム上に画像を記録します。そのままでは画像は見られないため、カメラショップや家電量販店で現像します。多くの場合は、現像したネガフィルムと同時に写真がプリントされ、手元に届くというわけです。

映画やドラマで、赤い光に照らされる暗い部屋で写真をプリントしているシーンを見たことはありませんか?あれは暗室といって、フィルムを印画紙に焼き付けてプリントするための部屋です。

私も大学時代は自分で現像し、部室に併設された暗室でプリントしていました。(ちなみにモノクロ写真です。カラー写真の現像・プリントは専門の業者でないと難しいです)

パソコンもスマホも使わない、フィルムならではのアナログな作業ですね。

画像をフィルムという「モノ」に記録していくこと、そしてアナログであること。この2つが、形のないデータで記録するデジタルカメラとの大きな違いです。そしてこの違いこそが、フィルムならではの魅力を生み出しているのです。

フィルムカメラの魅力

では具体的にフィルムカメラにはどんな魅力があるのでしょうか。

フィルムならではの味わいのある表現

データではなくモノだからこそ出せる、味わいのある柔らかな表現はフィルム独特の魅力です。その秘密はフィルム写真の粒子にあります。

デジタルカメラで撮影したデータを拡大していくとピクセル(四角形)ですが、フィルム写真を拡大すると粒子(円形)になります。この丸みのおかげで優しい雰囲気や階調が表現できるのです。

どことなく漂うノスタルジックな雰囲気は、フィルムに馴染みのないはずの若い世代も惹きつけてやみません。

現像するまで写真がわからない、ワクワク感

撮ってすぐにデータが見られるデジタルカメラと違い、フィルムは現像するまでどのような写真が撮れたかわかりません。

写真を見るときのワクワク感は、プレゼントの箱を開けるときのドキドキに似ています。普段はなんでもすぐに確認でき、時短が推奨される分、あえて時間や手間ひまをかけて楽しむと、日常とは違う特別な時間になりますよ。

写真部時代の経験からいうと、いい写真が撮れたときはシャッターを切った瞬間に何となくわかります。実際に現像してみて思い通りの写真が撮れていたときの感動はひとしお!デジタルカメラだとすぐ確認できるので喜びは一瞬で過ぎ去ってしまいますが、フィルムカメラは待った分、感動も倍増です。

写真が上達しやすい

デジタルカメラは消去が簡単なのでためらいなくどんどん撮影できますが、そうはいかないのがフィルム。通常は1本36枚撮りで1,000円以上するものが多く、適当にシャッターを切っていたら破産してしまいます。

だからこそ、じっくり被写体に向き合い、考えながら撮影するようになります。その分、写真が上達しやすいと言えます。

また、一眼レフカメラの場合、ピントや露出をマニュアルで行う機種も多く、写真の基礎を学ぶのに最適です。

見た目がレトロでおしゃれ

カメラを選ぶ際のポイントとして、スペックはもちろん大事ですが、持っていてテンションが上がる見た目であることも重要ではないでしょうか。その点、フィルムカメラはレトロでおしゃれなデザインが多い!女子から人気があるのも頷けます。

機械式の一眼レフカメラなら、シャッター音もレトロで可愛い

これは私が写真部のときに使っていた機械式の一眼レフカメラです。機械式とは、電池がなくてもシャッターが切れるカメラのこと。一方、電池がないと操作できないカメラは電子式といいます。

コンタックス RTSという機種で、祖父の家にあったものを譲りうけました。なんと発売は1970年代!今は露出がめちゃくちゃになってしまって使えないのですが、祖父から受け継いだ思い出の品なので手元に置いています。

機械式の一眼レフカメラはシャッターを切ったあと自分でフィルムを巻き上げます。その一連の音もレトロで可愛いんです!

内部から聞こえるゼンマイやバネの音は、デジタルカメラでは決して味わえない、フィルムカメラの醍醐味ではないでしょうか。

フィルムの選び方と種類を知る

続いて、カメラに入れるフィルムの種類についてご紹介します。

フィルムは大きく分けて3種類

カラーのネガフィルム、カラーのポジフィルム、モノクロのネガフィルムです。

1カラーのネガフィルム

一般的なフィルムがこちら。被写体の明暗や色が反転して記録されます。

価格が比較的安価な上、基本的にはどこのカメラショップや家電量販店でも現像できます。

2カラーのポジフィルム

ネガフィルムに対し、反転せずに見た通りに写し取れるのがポジフィルムです。別名リバーサルフィルムとも言います。露出が難しく、どちらかといえばプロ向けです。

3モノクロのネガフィルム

私が写真部のときに使っていたのは、こちらのモノクロで撮れるネガフィルム。

実はこれ、長巻という通常よりも長いフィルムを買って、自分で詰め替え用パトローネ(フィルムが収納されている円筒形のケース)に詰めて使っていたんです。理由はずばり、節約です!その方が1本ずつ買うよりかなり安く済みました。もう富士フイルムの長巻は販売されていませんが、当時の写真部は学生でお金がなかったこともあり、ほぼ全員が長巻を買っていました。

モノクロフィルムの種類は残念ながら減っていますが、モノクロ写真はより粒子感が際立つので、フィルムの良さが出やすいのが魅力です。

大きさは35㎜フィルムを選ぼう

ほとんどのカメラが対応しているフィルムは、幅が35㎜のものです。プロ向けには中判や大判といった大きいサイズのフィルムもありますが、専用のカメラを買わなければなりません。まずは35㎜フィルムから始めるのがおすすめです。

感度の選び方

デジタルカメラは1カットごとに感度を変更できますが、フィルムは一度入れたら取り出せないので、撮りきるまで同じ感度で撮影することになります。

ISO100、ISO400、ISO800など、ISOのあとについている数字が感度を表します。数字が小さいほど粒子が細かく美しい写真になりますが、暗いところでは撮影できません。逆に数字が大きいと暗くても撮影できますが、粒子が大きくなりざらっとした質感になります。

一般的な野外での撮影であれば、ISO400がスタンダードで最適でしょう。

基本的には撮影する場所や時間によって感度の違うフィルムを使い分けますが、あえて数字の大きい高感度のフィルムを使ってざらつかせてみても面白いですよ。

フィルムカメラ人気おすすめ10選

一口にフィルムカメラといっても、レンズとフィルムが一体化した「写ルンです」のような使い捨てカメラから、本格的な一眼レフカメラまで多くの種類があります。

ここでは使い捨てカメラ、コンパクトカメラ、一眼レフカメラの順でおすすめのフィルムカメラを紹介します!

1写ルンです

出典:Amazon

Amazon参考価格:¥1,600

| 言わずと知れた使い捨てカメラの定番「写ルンです」。

レンズとフィルムが一体化しており、自分でフィルムを用意する必要がありません。シャッターボタンを押すだけで手軽にフィルム写真が撮れます。 場所によってはコンビニでも売っているので、まずは写ルンですからフィルムに挑戦するのも良いですね。 |

2コダックM35

出典:Amazon

Amazon参考価格:¥4,640

| 写ルンですは使い捨てカメラなので、現像に出すと手元に戻ってきません。それは寂しい、という方はフィルムを入れ替えて使用できるコダックM35はいかがでしょうか。

こちらも特に難しい操作はありません。カラフルなボディは持っているだけで気分が明るくなります。 |

3富士フイルム NATURA CLASSICA

出典:Amazon

| 軽くて小さい、そしてレトロで可愛らしい外観が人気のコンパクトフィルムカメラです。28㎜~56㎜のズームレンズ搭載。

ナチュラクラシカ専用のフィルムがあったのも特徴的でした(一般に売られている35㎜フィルムでも撮影可能です)。 残念ながら2012年に生産終了してしまい、中古品しか手に入りませんが、未だに人気は衰えていません。 |

4コンタックスT2

出典:Amazon

Amazon参考価格(中古品):¥154,800

| 高級コンパクトカメラの代表格とも言われるコンタックスT2。チタン製のボディがクラシックで格好いい一品です。

カール・ツァイス製のレンズが搭載されており、高い描写力ながらフィルムらしい写真が撮影できます。 |

5RICOH GRシリーズ

出典:Amazon

| スナップ写真に最適なコンパクトカメラといえばRICOH GRシリーズ。初代GR1から始まり、改良機種が多く世に送り出されました。

特徴は高性能な広角レンズです。高度なカメラファンが納得できるカメラとして開発されたこともあり、プロにも多く使われました。その性能は折り紙付きです。 |

フィルムの一眼レフカメラを選ぶなら、手動でピントを合わせるマニュアルフォーカスの機種を選ぶのがおすすめです。形もレトロでおしゃれなものが多いですし、せっかくなら自分でピントも合わせて、カメラのアナログ感を味わい尽くしましょう。

ちなみに基本的にボディとレンズは別売りなので、まずは単焦点の標準レンズ(焦点距離が50㎜前後のレンズ)を同時に買うことをおすすめします。

6Nikon New FM2

出典:Amazon

Amazon参考価格(中古品):¥40,000

| 初めてのフィルム一眼レフカメラにぴったりと言われているのがNikon New FM2です。

露出もマニュアル、ピントもマニュアルフォーカスのみ。だからこそ、写真の基礎をしっかり学べるカメラです。昔は写真学校の生徒の大半がこのカメラを使っていたそうですよ。私の所属していた写真部でもNikonのカメラを使っていた人が多かったです。 |

7OLYMPUS OM-1

出典:Amazon

Amazon参考価格(中古品):¥14,000

| 続いてはコンパクトで可愛らしいデザインが魅力のOLYMPUS OM-1。発売された1972年当時は世界最小軽量の一眼レフカメラでした。

もちろん機能も申し分なし。Nikon New FM2同様、露出もフォーカスもマニュアルのカメラです。 |

8Canon AE-1

出典:Amazon

| シャッター優先AE(デジタルカメラにおけるシャッター優先オート)が搭載されたカメラです。

低価格な上にAE機能が組み込まれたのは当時としては画期的な出来事でした。「連写一眼」というキャッチフレーズのもと、大ヒット。中古でも比較的安価で手に入れやすいのも嬉しいところです。 |

9PENTAX ME

Amazon参考価格(中古品):¥6,100

| 私も持っているこちらのカメラは絞り優先AE専用機です。

絞りを決めればあとはカメラが自動でシャッター速度を決めてくれるので、初心者でも簡単に扱えます。小型で軽量なのが特徴で、持ち運びも便利。金属製の外装も「ザ・フィルムカメラ」という感じがして高ポイントです。 |

10Nikon FM10

出典:Amazon

Amazon参考価格(中古品):¥12,980

| 最後に再びNikonのカメラをご紹介。実はこのFM10は、Nikonの「最後の機械式一眼レフカメラ」なのです。

Nikonのフィルムカメラの生産が縮小された中で、最上位機のF6とともに生き残った製品でした。残念ながら生産終了となってしまいましたが、最近まで売られていた分、中古でも多く出回っており、お安く手に入れやすいのが魅力。操作も難しくないので、最初の一台にぴったりの機種です。 |

他にもまだまだたくさんのフィルムカメラがあります。基本的には中古なので、中古カメラの販売店で店員さんに相談しながら、きちんと動作する製品を買うのがおすすめです。

また、デジタルカメラが隆盛する前はフィルムカメラの時代だったわけですから、ご家族が持っている可能性もあります。私も祖父のカメラを使っていました。家族から受け継いだカメラはまた違った愛着がわきます。古い押し入れを探してみると、思いがけない出会いがあるかもしれませんよ。

フィルム写真を現像する方法

フィルムを1本撮り切ったら、やらなければならないのが現像。基本的にはカメラショップや家電量販店に持ち込めば現像できます。

ほかにもネットで申し込んで、郵送対応してくれるサービスもあります。以前の記事でまとめたものがありますので是非合わせてご覧ください!

せっかくだから現像した写真をSNSに投稿したい…そんなときは現像した写真をデータ化してもらいましょう。また、カメラのキタムラなどは写真をスマホに転送するサービスもあります。

フィルム写真を撮影するときに気を付けること

最後に、フィルム写真を撮影するときに気を付けるべきことをご紹介します。

フィルムに光を当てない

写ルンですのような使い捨てカメラや、自動でフィルムを巻き上げてくれる機種なら問題ないのですが、自分で巻き上げるタイプのカメラは要注意です。巻き上げる前に裏蓋を開けてしまうと、フィルムに光が当たり感光してしまいます。そうすると撮影した写真に赤や黄色など別の色が入ってしまうことも…。ただ、この現象を逆手にとり、わざと少し蓋を開けて光を入れて、幻想的な写真を作り出す人もいます。

フィルムには期限がある

フィルムはモノなので劣化します。購入した箱に期限が書いてありますので、期限内に使うようにしましょう。劣化が進むと、本来の発色にならないことがあります。

フィルムカメラの感度設定を忘れない

一眼レフカメラの場合、感度を設定するダイヤルがあります。入れたフィルムと同じ感度を設定するのを忘れないようにしましょう。間違った感度設定だと、露出計が適正な露出を算出してくれません。

まとめ

いかがだったでしょうか。一見手間がかかって難しそうなフィルムカメラですが、その手間ひまが大きな魅力。

まずはお手軽なカメラから始めて、徐々に一眼レフカメラに移行するのも楽しいですよ。ぜひ挑戦してみてくださいね。